こんにちは。今回のテーマは「J-REIT」、つまり日本版の不動産投資信託です。

すでに株式投資をされている方の中には、「わざわざ不動産投資なんてしなくても、株で十分じゃないの?」と感じる方もいるかもしれません。

でも実は、J-REITは株式単独のポートフォリオに取り入れやすい上に、分散効果も期待できる便利な選択肢なんです。

ここでは、J-REITとは何か、そして実物の不動産投資や株式投資との違い、さらには地域分散や事業領域分散の考え方、リスク分散の方法まで、分かりやすく解説していきます。

最後には、最新のJ-REIT市場の状況についてもお話ししますので、ぜひ最後までお付き合いください。

J-REITってそもそも何?

はじめに、J-REITは「日本版REIT」と呼ばれる、不動産を対象とした投資信託の一種です。

不動産というと、「家を買う」「マンションを所有する」といったように、大きな資金が必要だというイメージを持つ方もいるかもしれません。

しかしJ-REITであれば、株式と同じように証券取引所で売買ができ、少額から手軽に投資を始められる仕組みになっています。

投資家たちから集めたお金でオフィスビルや商業施設、住宅などを運営し、そこから得られる家賃収入や売却益を原資として、分配金が支払われるという流れが基本的な構造です。

実物不動産投資との違い

ここで、「それなら実物の不動産を持つのとどう違うの?」という疑問を持たれる方もいると思います。

まず大きな違いは、管理や運営の手間です。実物の不動産を購入して貸し出す場合、空室リスクの管理、物件のメンテナンス、クレーム対応など、オーナーが直に担う業務がたくさんありますよね。

資金的にもローンの返済や大規模修繕費用などを考えると、相応のリスクと手間がついて回ります。

その点、J-REITは不動産管理のプロに運営を任せられるので、テナントとの交渉や維持管理の手間が極めて少なく済みます。

加えて実物不動産は売却時に買い手を探して手続きする必要がありますが、J-REITなら株式と同じように市場で売却できます。

流動性が高いというのはやはり魅力的です。ただし、上場しているぶん価格が日々変動しやすいので、実物不動産にはない短期的な値動きのリスクもあるということは知っておきましょう。

「不動産だから安定」というより、「不動産を対象とする上場投資商品」であることを意識するのが大切です。

J-REITのメリットとリスク

J-REITの大きな魅力は、やはり少額で分散された不動産に投資できることです。

個人で都心のオフィスビルや複数の商業施設に投資しようと思うと、相当な資金が必要ですが、J-REITであれば一つの投資法人がすでに多様な物件ポートフォリオを抱えているので、ひと口で広範囲に分散投資が可能です。

一方、リスクについても押さえておきたいですね。不動産市場や金利の動向によって分配金が変動したり、場合によっては株式市場全体の暴落に巻き込まれる形で、J-REITが一斉に下がることもあり得ます。

価格変動リスクがあるうえに、税制上は配当控除の対象外という点も注意点として挙げられます。

高配当をうたっていても、価格が急落して一時的に見かけ上の利回りが高くなっているだけの可能性もありますので、投資する際には分配金の持続性や物件ポートフォリオの内容をしっかり確認しましょう。

株式投資との補完関係—値動きの違いと役割

株式投資とJ-REITの違いとしては、まず収益の源泉が異なるので、それぞれの値動きもある程度は別々に推移する特徴があります。

企業の利益から配当を受け取る株式に対して、J-REITの分配金は主に賃料収入が原資です。景気に左右される部分は共通していますが、オフィスビルのテナント契約の長期性や賃料の安定など、株式とは違う要素で動く場面があるんです。

長期的に見ると株式とJ-REITの相関はそこまで高くないというデータもあり、ポートフォリオに組み合わせるとリスク分散に役立つ可能性があります。

ただし経済ショック時には両方とも大きく下落するケースもありますから、「あまり連動しない」と言っても絶対ではありません。そこは投資家として注意が必要ですね。

地域や事業領域の分散でリスクヘッジ

J-REITが得意とするのが、地域や用途をまたいだ分散です。例えば首都圏のオフィスビルを多く抱える投資法人と、地方の商業施設や住宅、物流施設に強みを持つ投資法人は、それぞれ異なる不動産市況の影響を受けます。

複数のJ-REITを組み合わせたり、もともと多様な物件ポートフォリオを抱える総合型REITを選んだりすることで、日本全国の不動産に少額で投資することが可能になります。

日本は地震などの自然災害リスクも地域差がありますので、エリア分散は不測の事態への備えとしても重要です。

景気変動もオフィス需要や商業施設の売り上げ、住宅の賃貸ニーズなどにそれぞれ違う形で表れますから、いくつかのセクターを組み合わせておくと、どれかが落ち込んでも他がカバーできるかもしれません。

ポートフォリオへの取り入れ方と注意点

実際に株式から一歩踏み出してJ-REITも取り入れようかなという場合は、まず「自分がJ-REITにどんな役割を期待するか」をはっきりさせることが大切です。

株の値上がり益を狙う一方で、J-REITからの安定したインカムを期待するという考え方もあれば、単純にリスク分散の一環としてポートフォリオに少し混ぜるだけという方法もあります。

どのくらいの比率を割くべきかは投資スタイルやリスク許容度によって異なるので、明確な正解はありません。

ただし、定期的にリバランスをして、どちらか一方に偏り過ぎないように調整していくと、長期的には安定感が増しやすくなるでしょう。

最新のJ-REIT市場の状況

さて、ここで気になるのが、今のJ-REIT市場はどんな動きをしているのかという点ですよね。

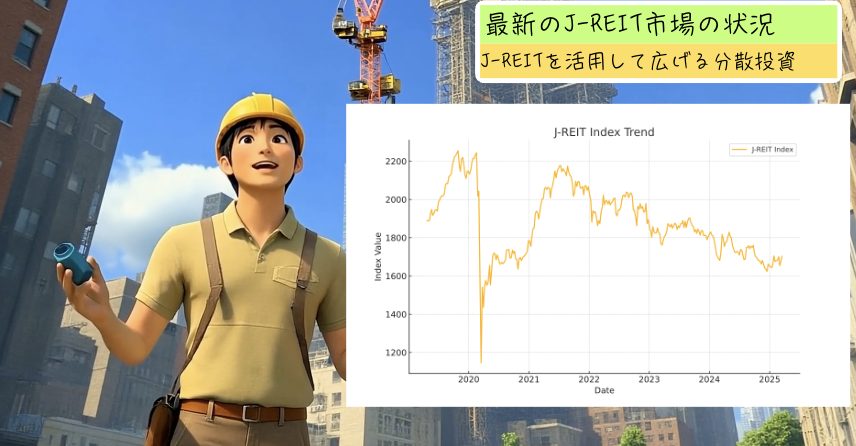

添付しているチャートは、2020年から2025年にかけての東証REIT指数の推移を示したものですが、おおむね2020年後半から2021年にかけて一気に上昇したあと、2022年頃からやや下落と反発を繰り返しながら、じりじりと値を下げる傾向が続いていたのが見てとれます。

最近では、2025年3月時点で指数は1700ポイント前後を行き来している状況です。

2020年のコロナ禍以降、世界的に進んだ金融緩和や国内の低金利環境によって、高配当を期待できるJ-REITに資金が集まった時期がありました。

しかし、国内外でインフレ懸念が台頭し、金利の先行きが不透明になってからは、借入コストの増加が嫌気されてJ-REITのパフォーマンスが頭打ちになる場面も見られました。

また、景気動向やオフィス需要の変化なども、個別の投資法人によっては大きく影響したようです。たとえば都心のオフィス系はリモートワークの定着によって空室率が上がる懸念が長引く一方、物流施設や住宅系は底堅い需要が見込まれるといったふうに、セクターごとの温度差も大きくなっています。

ただ、指数全体で見ると、2025年3月現在の1700ポイントあたりは、2021年に記録した高値圏(2200ポイント前後)からは下げてはいるものの、一方で2024年頃につけた安値圏(1600ポイント前後)よりはやや回復している状況といえます。

今後の金利政策や景気見通し、あるいはテナント需要の回復次第で、上にも下にも大きく動く可能性があるため、引き続きニュースや決算発表などの情報をチェックしながら投資判断をしていくことが大切でしょう。

まとめ—J-REITで投資の幅を広げよう

ここまでお話ししたように、J-REITは実物不動産投資よりも手軽で管理の負担が少なく、株式投資とは違う値動きをしてくれる資産クラスとして、非常に便利な存在です。

加えて、少額から全国・多用途の不動産に分散投資できることも大きな魅力と言えます。

株式でキャピタルゲインを狙いつつ、J-REITで安定したインカムを補強する、あるいは株式一辺倒のリスクを軽減する手段として活用するなど、さまざまな役割を期待できます。

反面、経済ショック時には思いのほか値動きが大きくなる点や、金利次第で分配金が落ち込むリスクがある点には注意が必要です。最近の東証REIT指数の推移を見ると、以前の高値からは下がっているものの、さらに割安な局面を経てやや戻しつつある、という状況でもあります。今後も金利や不動産需給の影響を受けながら変動する可能性が高いので、特定の短期的な値動きだけにとらわれず、長期投資の視点で検討することが重要かもしれません。

最終的には、ご自分のリスク許容度や資金計画、投資目的によって「どのくらいJ-REITを組み入れるか」を決めるのがベストです。株式一辺倒から一歩踏み出して、J-REITをどう上手く活用していくか、ぜひじっくり考えてみてください。以上、J-REITの基本的な特徴から最新動向まで、一通りお伝えしました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。