こんにちは。今日は、株価が割高に見える局面で暴落を待って投資するという戦略について、じっくりとお話しします。

今の市場を見渡すと、日経平均もS&P500も高値圏にあり、まるで頂上付近でさらに登ろうとしているような状況です。「そろそろ天井ではないか」と思う投資家もいれば、「まだ上がる」と信じる投資家もいる。

こうした局面でただ現金を抱えて静観するのか、それとも明確な基準を持って暴落を待つのかは、将来の成果を大きく左右します。

ここで大切なのは、感覚的に「高い」と判断するのではなく、その割高感を数値で裏付けておくことです。

PERやPBRといった指標を過去の平均と比較したり、配当利回りの推移をチェックしたり、金利との相対的な魅力度を検証しておくと、後々の判断がぶれにくくなります。

暴落を待つことの魅力と落とし穴

暴落を待つ最大の魅力は、普段は手が届かない優良株を大幅な割安水準で仕込める可能性があることです。

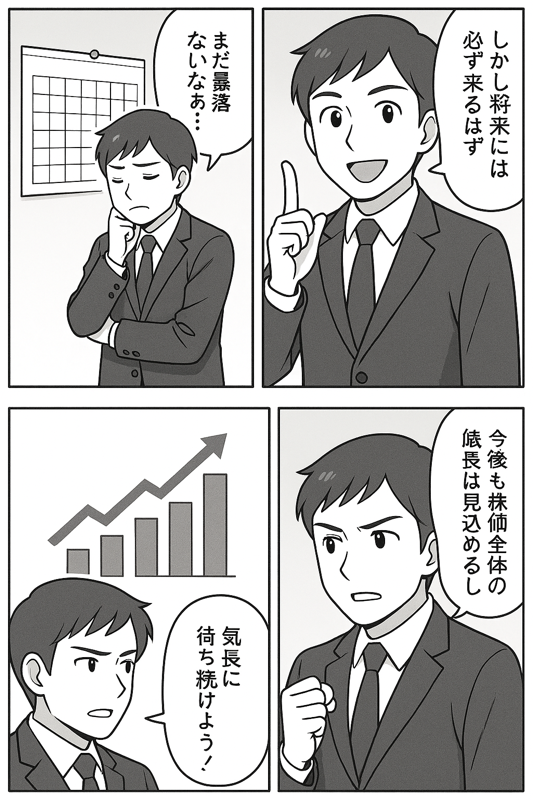

市場は短期的には感情で動きますが、長期的には企業の本来価値に収れんします。

経済指標の悪化や地政学リスクといった一時的要因で急落する局面は、長期投資家にとって絶好の仕込み時となり得ます。ただし、そこには落とし穴もあります。

暴落は必ず来るとは限らず、株価が高いまま横ばいを続けたり、割高な状態からさらに上昇したりすることもあります。2010年代の米国株はまさにそうで、割高感を抱えながらも上昇を続け、現金で待っていた投資家は置き去りになりました。

さらに、長期間現金を寝かせることで機会損失が生じ、インフレによって現金の価値が目減りするリスクも見逃せません。

したがって、暴落を待つ戦略は単純な「待ち」ではなく、待つ間に何を準備するかが重要になります。

暴落の基準と資金配分

暴落の基準は人によって異なります。市場全体が二〇%下落したら買い始める人もいれば、PERが一定水準を下回ったら動く人もいます。

重要なのは、自分が「買いたくなる水準」を事前に具体的に決めておくことです。そして、その水準に達したときにどれだけ資金を投入するのかもあらかじめ計画しておく必要があります。

資金配分では、全額を現金で待つのではなく、一定割合は市場に残しておくことが望ましいでしょう。

例えば、三割は長期保有銘柄やインデックスで運用し、七割を待機資金としてキープする。この形なら、暴落が来ても買い増しでき、もし暴落が来なくても上昇の恩恵をある程度受けられます。

買い方とタイミング、部分的な暴落の活用

暴落時に全力で一括投資するのはリスクが高く、底を当てるのはほぼ不可能です。

分割して買い進める方が安全で、例えば一〇%下落ごとに資金を振り分ける方法や、数か月ごとに定額を投入する方法があります。

また、市場全体の暴落を待つだけでなく、特定セクターの急落を狙うことも有効です。最近では半導体やEV関連株が短期間で大きく下げる場面がありました。

こうしたセクター暴落は頻度が高く、全体暴落を待つよりも機会をつかみやすい傾向があります。得意分野の企業を定点観測しておけば、局所的な安値を逃さず拾える可能性が高まります。

暴落の引き金と待機期間の過ごし方

暴落の背景には必ず要因があります。金利の急上昇、景気後退の兆候、企業業績の急落、地政学リスクの拡大などがその代表例です。

特に米国の長期金利や雇用統計は世界市場に大きく影響するため、日常的にチェックしておく価値があります。

そして、待機期間はただ資金を眠らせておく時間ではなく、暴落時に即行動できるよう準備を進める時間です。

買いたい銘柄のリストを作り、その企業の業績や財務内容、理想的な買い水準を整理しておけば、いざというときに迷わず投資できます。

長期戦略としての暴落待ち

暴落待ちは単なる短期的な安値買いの戦術ではなく、長期的な資産形成の一部です。暴落で仕込んだ株は、長期にわたって配当と値上がり益の両方をもたらしてくれる可能性があります。

大切なのは、暴落を待つこと自体が目的ではなく、その後の長期保有と資産の成長こそが本質だということです。

したがって、暴落待ちは“ゴール”ではなく、長期的な資産形成へとつながる“入り口”として位置づけるべきでしょう。