2024年の回復経験と現在の市場不安

こんにちは。今日は、「リーマンショックから学ぶ大暴落時の買い増しリスク」というテーマでお話ししたいと思います。

最近は、トランプ関税の影響や世界経済の先行きに不透明感が増していることから、株式市場では大きな下落リスクが取り沙汰されています。

こうした急落局面において、「今こそバーゲンセールだ」「一気に買い増すチャンスだ」という意見もあれば、逆に「このまま底なし沼のように下がり続けるのでは」と不安を抱く人も多いのではないでしょうか。

特に2024年の暴落時には思いのほか早く株価が戻ったため、「やっぱり落ちているところを積極的に買いに行った方が得をする」という考え方が強まっている印象があります。

あのときは急に相場が落ち込んだあと、意外とあっさりリバウンドした記憶があるため、今回も「きっとすぐに回復するだろう」と楽観的になる気持ちは決して不思議ではありません。

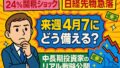

リーマンショックの足跡と“底なし”相場への警戒

しかし、リーマンショックをはじめとする過去の暴落局面を丁寧に振り返ると、下落後にすぐ反発するケースばかりではないことがよくわかります。

リーマンショックは2008年9月にアメリカの大手証券会社リーマン・ブラザーズが破綻したことをきっかけに世界的な金融危機へと発展し、日本でも日経平均株価が大きく下落しました。

ピーク時は18,000円前後だった日経平均が2008年の秋には8,000円台へ急落し、その後も数ヶ月間にわたって底を探る展開を続け、2009年3月頃には7,000円を割り込むほどの水準にまで落ち込んだのです。

特筆すべきは、「リーマン破綻が起きた2008年9月こそが最大の底だったわけではない」という点です。実際には、破綻直後に急落したあと一瞬反発らしき動きがあったにもかかわらず、そこがいわゆる“一番底”では終わりませんでした。

もう一段、そしてさらにもう一段と値を下げる局面が続き、そのたびに「もうさすがにここから下にはいかないだろう」と思って買いに走った投資家たちの期待は裏切られたのです。

そうした過程を経て、最終的にしっかりと底打ちしたのはリーマン破綻の半年後ほど経った2009年3月頃で、そこから回復基調に転じるまでもさらに時間がかかりました。

投資家心理と暴落時の典型的な失敗例

当時の失敗パターンとしてよく聞かれるのが、信用取引やレバレッジを用いて底値だと思い込んで買い増しに走り、その後の急落に耐えきれなくなって大きな損失を抱えてしまうケースです。

暴落相場では短期間に株価が激しく上下するため、資金に余裕がないと急な追加証拠金が発生してパニック売りを余儀なくされる場面もあり得ます。

あるいは、実際には長期保有を想定して買っていたのに、想定外の下落速度にメンタルが追いつかず、底値圏で保有銘柄を投げ売ってしまうことも珍しくありません。

リーマンショック期を振り返れば、何度か小さな反発があったせいで「今度こそ底を打ったに違いない」と判断した投資家がさらに大きな二番底、三番底で苦しんだ事例が数多く見受けられました。

こうした「大底を見極めたい」「一番おいしいところで買いたい」という心理は、実はプロも含め誰もが抱きがちなものです。

しかし、実際に相場がどこで反転するのかは神のみぞ知る領域であり、希望的観測で底を決め打ちしてしまうのは非常に危険だということが、リーマンショックの歴史を通じて改めて浮き彫りになったのではないでしょうか。

関税リスクがもたらす未知のシナリオ

今回のトランプ関税ショックと呼ばれる不安定要因は、リーマンショックのように金融システムが直接崩れていく危機ではないため、一概に同じ道筋をたどるかどうかは分かりません。

世界各国が関税や輸出入規制の強化に踏み切れば、企業のコスト負担が増して業績が下振れし、雇用や消費にも波及する可能性があります。

どこかで歩み寄りがあれば意外と早く落ち着くかもしれませんが、もし衝突がエスカレートすれば「どこまで下がるのか見当がつかない」という底なしの下げが来るシナリオも否定できないわけです。

こうした新しいリスク要因は、リーマンショック当時との共通点と相違点を合わせ持ちます。市場全体が「まさかそこまで悪化はしないだろう」と楽観しているうちに一気に崩れる展開がリーマンショック前夜と似ているという意見もあれば、各国政府や中央銀行が学習を活かし、すばやく金融緩和や景気刺激策を打ち出すから回復も早いだろうという見方もあります。

つまり、早期回復も長期低迷もどちらもあり得る以上、私たちは「2024年のように早く戻るだろう」というシナリオに全財産を賭けるのは危険だと考えるべきでしょう。

2024年の暴落後の回復に引きずられる心理

ここで改めて意識したいのは、2024年の暴落で痛感した「落ちたところを拾えば儲かる」という成功体験が、かえって油断につながるかもしれないという点です。

実際に2024年の下落は短期間で終わり、V字回復と言ってもいいようなスピードで株価が戻ったことで、「暴落はむしろ買い場だ」「下がったら積極的に攻めよう」という学習が多くの投資家に広まったように感じます。

しかし、いつでも同じパターンで相場が動くわけではなく、リーマンショックのように数ヶ月から半年以上かけてズルズルと下げ止まりを探る展開が起きる可能性は十分にあります。

過去には「いくらなんでももう下がらないだろう」と思われた水準をあっさり突破して下落する場面が何度もありました。

2024年を根拠にして今回も大丈夫だと考えるのではなく、むしろ「下がり続けるかもしれない」という心構えを持つくらいが、資金管理やメンタルケアの面では賢明だと考えます。

特にレバレッジをかけた投資や、余裕資金を超えた買い増しは「落ちてくるナイフを掴む」リスクが非常に高くなることを忘れてはいけないでしょう。

リスク管理と冷静な視点の重要性

リーマンショック当時を思い出すと、「まさかこんなに下がるとは思わなかった」「そろそろ底を打つと信じていたのに」という声が投資家の間で頻繁に聞かれました。

底値を的確に当てて一番おいしいところで買う、というのは結果的にうまくいった人はいても、事前に狙って成功させるのは至難の業です。

金融機関の破綻と関税問題はもちろん異なるリスクですが、「人々が油断しているシナリオが最終的に来ると相場が一気に加速する」という点では似ているかもしれません。

結局、私たちが心がけるべきなのは「無理な資金で勝負しない」「どんな最悪のケースでも退場しないで済むように構える」「短期の上下に一喜一憂しすぎず、長期目線で考える」という、ごく基本的な投資スタンスではないでしょうか。

リーマンショック時も、長期的には企業の業績や世界経済全体が次第に回復していったことで、底値で仕込めた人は大きく利益を伸ばすことができました。しかし、そこにたどり着くまでの急落や停滞に耐えられず、途中で資金を失ってしまった投資家も非常に多かったのです。

もし関税リスクが長期化した場合にも同様に、底を的確に読み切って大勝するケースと、「もう少し待てばよかった」と悔やむケースの両方が出るはずです。

歴史を踏まえた長期目線と焦らない行動

最後にもう一度繰り返しますが、2024年の暴落後にあっさり回復したからといって、今回も同じ形で急速に値を戻す保証はまったくありません。

ある意味、リーマンショックのように最悪のケースでは半年以上も下落が続き、反発までに長い時間がかかった歴史がある以上、「底だと思った場所をいとも簡単に割り込む可能性がある」という覚悟を持っていたほうが、大怪我をしなくて済むはずです。これは不安を煽るのではなく、リスクを正確に見積もるために必要な姿勢だと感じます。

投資は退場しなければ必ず次のチャンスが訪れますが、無謀なレバレッジや余裕資金を超えた買い向かいによって資金を溶かしてしまえば、折角の回復相場で利益を得る以前に市場から追い出されることになります。

今後、関税リスクがどう転ぶのか、そして世界のマーケットがどのように反応していくのかは、実際に時が経たないと誰にもわからないのが正直なところだと思います。

だからこそ、リーマンショック時に何が起き、投資家はどのように振る舞い、どこで失敗したかを振り返ることは非常に意義があるのではないでしょうか。落ち着きを失わず、過度に焦らず、史上稀に見るような暴落であっても「落ち着いた目線を持ち続ける」ことが大切だと思います。

本日の動画を通じて、リーマンショックの教訓や2024年の暴落との対比を意識しながら、皆さんが冷静に市場を観察し、長期的な視野で判断するきっかけになれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。

※ 本動画の解説は1例です。投資は自己責任でお願いします。